食料や木材などを供給し、人と自然の共生の暮らしが営まれてきた森里海について、

古来からの資源循環の仕組みや生態系保全の事例、またその現状を探究します。

18日(午後)に京都府農林水産技術センター海洋センターに赴き、アワビやサザエの稚貝の養殖現場を見学するとともに京都府立青少年海洋センターマリーンピアにおいて定置網漁業の仕組みや持続可能な漁業について学びました。

19日(午前)には、養老漁港に赴き、実際に定置網漁業を体験することで、定置網漁業が果たす資源管理の仕組みを学習しました。

前回の森、里に続き、今回は、宮津市で1泊2日の海に焦点を当てたフィールドワークを体験しました。1日目は海洋調査船や巡視艇を見学し、栽培漁業の取組の説明を通して、人の手で稚魚を育て放流することで収穫量の安定や生態系維持に貢献していることを学び、漁業の在り方や知識伝承の重要性を実感しました。2日目は定置網漁を体験し、同漁業は必要以上に捕獲せず、環境に配慮された方法であることを学びました。加えて漁の最中にはカモメが集まり、この漁が彼らの餌場となり、生態系の一部を担う存在であることを実感しました。

第一回、第二回のフィールドワークを通して、関係者の方々に感謝を示すとともに、2つのフィールドワークを経て得た知識を持って、9月20日の国際会議・未来会議では、ヒトと地球の未来を守る取組について提言していきたいです。

まさかの朝3時おきで海へ!真っ暗な漁港では、星空の美しさに心奪われました。

舟に乗ってから、降りるまで、ほれぼれするような漁師さん…

命がけのチームワーク。心引き締まりました。徐々に夜明け、そしてキラキラ光る海と魚。心躍りました。

本当に贅沢な時間でした。それぞれに心を放って身をもって命を感じる機会になったと思います。

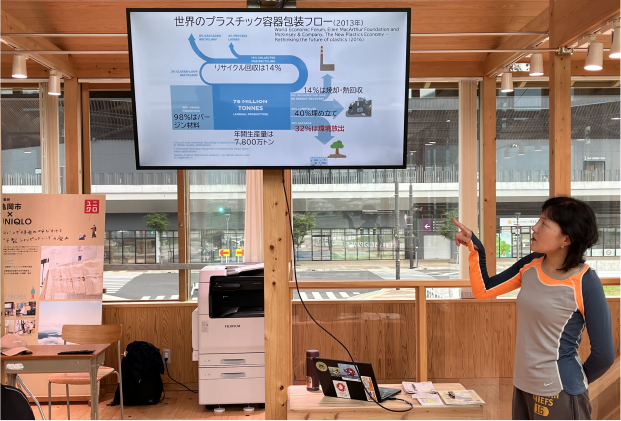

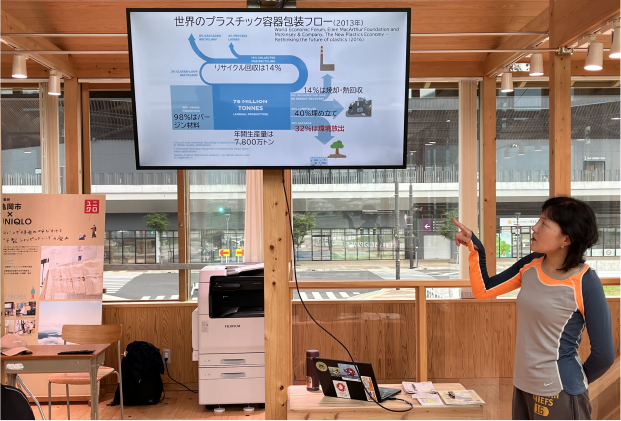

午前中はハピろー!の森 京都に赴き、森林の公益的機能や人が管理をする必要性について学ぶとともに、雑木伐採を通じた森林整備体験を行いました。午後には、亀岡市内において、ゴムボートに乗船しながら、流域に散乱するごみ拾いを行った後、浅利コーディネーターより地球環境問題の影響やその仕組みについて講義をいただきました。

今回の活動を通じて、京都北部の森林環境保全についての講義を受け、保津川での環境保全活動についても学ぶことができました。現場での取組にも参加させてもらい、関わってくださった皆さんに感謝しています。

浅利コーディネーターや専門家の方々との話し合いは、高校生の私には非常に貴重な体験でした。その中で、「環境問題は一つの場所だけで起こるのではなく、いろいろな問題がつながり合って起こるものだ」ということを自分なりに理解することができました。

次の活動場所は宮津の「海」です。その海の問題の根本には、今回学んだ「森」や「里」の問題も関係していることを忘れずに、次の活動につなげていきたいと思います。

アクティブでハードな森里海コース。日ごろの行いがよかったためか、雨天の予報を覆し、さわやかな6月の山と川に繰り出しました。森林インストラクターの皆様のご指導で山仕事に汗し、保津川をゴムボートで下りながら、ごみ拾いも実践。亀岡市のサーキュラーラボでは、参加者間の交流も兼ねて活動に関する「もやもや」をぶつけ合い、考えや思いを深めて頂きました。

普段体験できないことや話せないこと、このプログラムではトライしたいと思います!