日本独自の古来文学(枕草子、徒然草、古今和歌集)に触れ、当時の人間と文学に登場する動植物がどのような関係性を保っているのか、

古来の文化と自然の共存・調和の事例やその現状を探究します。

午前中は嵯峨嵐山の桂川河川に赴き、古来文学(枕草子、徒然草、古今和歌集)に登場する動植物生息地での虫の音観賞を行うとともに、(公益財団法人)日本生態系協会の岩井氏より解説をいただきました。

午後には、京都迎賓館において動植物の文様や装飾を、京都御所において古今和歌集が献上され詠まれていた当時の生活様式を見学しました。

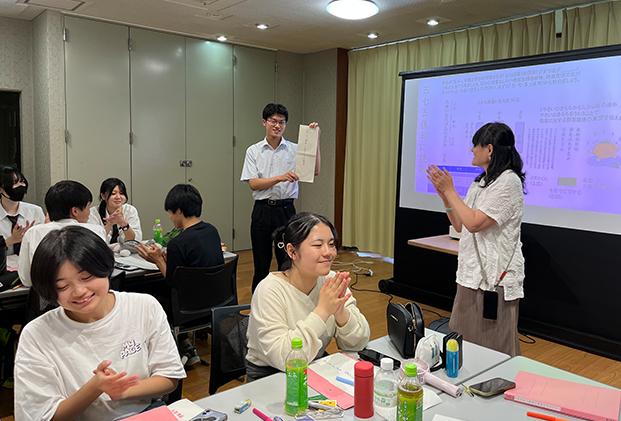

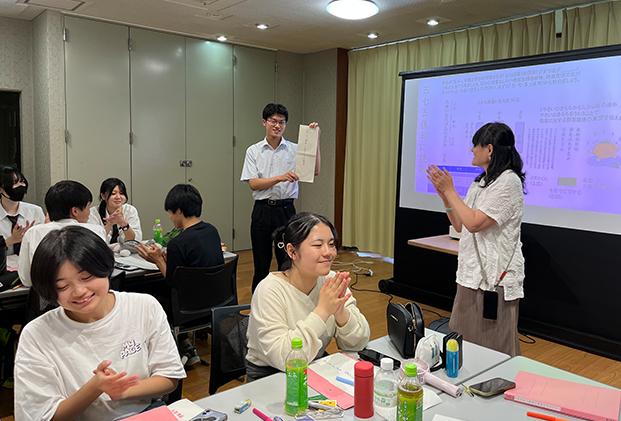

その後、SASAYAIORI+京都御苑に赴き、植物をモチーフにした和菓子作りを行うとともに、実際に見て、触れた経験をもとに和歌づくりを行い、参加者全員で発表を行いました。

本日の講義では、現地でのフィールドワークを通じて、古来の日本には、人々が身の回りの自然に思いを寄せ、それを大切にしながら楽しむ風潮があり、人々の生活が自然環境と密接に関わっていたことを学びました。

例えば、古来の京都では、洛中の人々が嵯峨野へ赴き、草地に生息する、スズムシやキリギリスなどの美しい鳴き声の昆虫を捕まえて鑑賞したり、宮中へ献上したりしていました。私は、このような自然と共に生きる社会の風潮が「日本の美しい文化」であると思いました。移りゆく自然を受け入れ、大切にしながら楽しむ。このような精神が日本人の心の中に流れ、文化を形成していったのだと思います。

しかしながら、今日、都市化や生活様式の変化などによって、このような文化は衰退してしまっています。例えば、昆虫が生息する草地は日本全国で減少しているそうです。つまり、自然環境の変化は気候や生物多様性などだけではなく、文化にも大きな影響を与えるのです。

今回の講義を通じて、私たちは、環境の変化がもたらす影響を多角的に考え、環境問題の解決のために努力を怠ってはならないと思いました。

平安時代、都の域外には「野」が点在し、狩猟や野草摘みをたしなみ、花を愛でること、虫の声を楽しむことで自然と人間の「あわい」に生じる風情がありました。古今和歌集にも「野」を読んだ歌があります。

秋の野に 路もまどひぬ 松虫の 声のする方に 宿やからまし 読み人知らず

浮遊・回遊する感情の漂いを纏いながら、しまいには強く〈生〉を肯定するかのように、この「あわい」の風情ともいうべき「野」の感性は、今もなお洛中・洛外にみることができます。そんなことはあるものか?と思うかもしれません。しかし、それは確かにあるのです。この「古来文学」探究プロジェクトのフィールドワークは、古来文学から派生して、その風情を今に伝える京都の文化に触れることで、古来文学が未来に伝える意味や価値を探します。

2日目のフィールドワークは、平安貴族の別荘が点在した嵯峨嵐山、桂川河川で『古今和歌集』、『枕草子』、『源氏物語』、『古今著聞集』、『徒然草』に登場する動植物生息地での日本生態系協会からお呼びした岩井大輔講師による解説に始まりました。

平安時代、嵯峨野など「野」の点在するところで、マツムシやスズムシなどの声のよい虫を選び、宮中に献上する行事「虫撰(むしえらみ)」がありました。それが江戸時代には庶民に「虫聴き(むしきき)」として広まります。

雅な竹籠に撰んだスズムシを入れた岩井講師は、参加者に目を閉じて「いくつの音が聞こえるか」と問いかけました。“鳴く虫”の暮らす環境は刻々と変化し、20世紀初頭には約500万ha前後の「野」があったと推測されていますが、2005年には34万haと激減しています。農薬の使用や配慮のない開発により、わたしたちは少しずつ、小さきものの声を聴き、自然にそって生きる流儀を失いました。

この「虫聴き」に代表する自然を感じる嗜みは文化全般にも影響を与えていたことが古来文学からも読み取れます。光源氏の邸宅、六条院の広大な寝殿造りが、嵯峨あたりの野山よりも、秋らしい美しさを備えていたと『源氏物語』に描写されているように、草木を植え「野」を模倣した庭園、歌会・歌合せ、曲水の宴なども、日本の季節の移り変わりと共に人の想いを表わす生活の流儀、また社交の原点となりました。さらに文学で喩えられた自然美は、絵画や着物、調度品などに施される意匠にいたる文化の隅々に映しこまれていきました。それは「おもてなし」の場面に顕著に継承されていきます。

今回のフィールドワークの醍醐味のひとつは、海外からの留学生を含む国際交流を学ぶ学生28名の参加者が加わったことでした。虫の名前に多くの種類を有する日本文化に改めて気づくことになった私たちは、外からの視点で古来文学の現代への息づきを確認することに大きな期待を膨らませていました。国際交流の立役者となったスズムシを竹籠からもとの草むらに放し、午後は京都御所・京都迎賓館へと向かいました。

京都御所では古来文学に描かれている宮廷生活や自然、また古今和歌集が献上されていた当時の生活様式について学び、それを現代に融合させる匠の技を確認しました。

嵐山で実際に目にした百人一首の小倉山、愛宕山、その反対側の比叡山に挟まれた桂川のほとりの風景。それがそのまま映しこまれた京都迎賓館「夕映の間」では、日本画家の箱崎睦昌氏の下絵を基に綴織りで表現した「比叡月映」「愛宕夕照」という2枚の東西壁面の装飾により、風景を映し出す織物の技術と共に、それぞれが実際に目にした風景を心に刻む静かな時間を楽しみました。

世界の賓客を迎える京都御所、京都迎賓館はその時の賓客や季節、あるいは会談の趣旨に合わせて、歓待の誠を表す細やかな「おもてなし」の伝統を現代に伝えています。

そこには古来文学に描かれた建築や庭園、しつらいなどには、ものづくりに勤しむ匠たちの智慧や創意、心寄せ合った数多の「催合(もやい)の心」が宿っています。

それは石のひとつにも、水の表現が樹木、草、枝垂れと連なり、“自然の輪廻”を家屋にまでつなげる作庭法による「庭屋一如」の精神が結集されており、単に技術だけではなく、職人の見識や美意識、人との間のとり方、気働きなど、異なる職人による絶妙な流れで完成する「作事の底流れ」というべき世界観を出現させています。それは今回の異なる国、多様な文化背景を持つ参加者それぞれの心に、「すーっ」と、共通の一呼吸を提供し、落ち着きと静けさを提供します。古来文学に描かれた自然を身近に引き寄せる人の仕草は、千年の都・京都に千載不磨の技と美意識として蓄積されているのです。

そして次代に伝え残したい美しい文化体験の共有とさらなる創造に向けて、最終プログラム「お茶と歌会」へ全員で臨みました。そこでは京菓子作りを体験し、フィールドワークをとおして感じたことを歌にして詠み合わせます。訪れたのは「SASAYAIORI+ 京都御苑」、京菓匠笹屋伊織十代目女将、田丸みゆき様が講師を引き受けてくださいました。

今回の古来文学で学んだ植物のうち、「桔梗」をテーマに選び、京菓子つくりを体験します。五感の芸術と称される和菓子ですが、最も関係がないように思える聴覚との関係を名前の響きに見出すことができると教えてくださいました。京菓子の菓銘には、元となった和歌や俳句の心地良い言葉の響きがあり、古来文学からの土地の来歴、名所旧跡などの持つ意味を、聴覚を通じて伝えることができるのです。そこで田丸女将は、自らが創った「桔梗」をモチーフにした菓子に「菓銘(名前)をつけよ」という課題を出してくださいました。

粋な講義に心を打たれた私たちは、最後に初日に交わした短歌を詠み合わせ、最後まで連歌を作り続けました。英語でつくられた俳句を日本語にする共同作品も次々に生まれました。まさに座の文芸、古来文学の真髄を人と自然の「あわい」に映しこみ、そこに想いを込める「もてなしの文化」に触れることで、全員が自らの心を表わすことができました。一人一人の掌に完成した「桔梗」には、まさに「人人心心の花」(世阿弥)が開きました。

虫の声に耳を澄ませ、自然との「あわい」に想いをのせる歌詠み、貴族が催した典雅な遊びや遊技、そして茶の湯に現われる一期一会、さらに神を楽しませ、神と人が共に宴する祭事、仏や先祖の霊を大切に慰める法会や供養、「和」の基をなすこれらの規矩こそ、環境変化のなかでも人びとが平安の心を保つための智慧なのかもしれません。「和」とは異なるものも、和えて一つの流れとなす、環境共生型の技術であり、世界の多くの人びともそれを探しに来ているのかもしれません。

古来文学を感じる2日間のフィールドワークは京都ならではの環境プログラムとなりました。未来の京都、それぞれの暮らしに人と自然との「和」がありますように。

午前中は府立京都学・歴彩館に赴き、古来文学(枕草子、徒然草、古今和歌集)における当時の自然観や筆者の感性、また古来の人々の自然と共生した暮らしについて学ぶとともに、吉川コーディネーターより、和歌の作法について講義をいただきました。午後には、府立植物園において、古来文学に描かれている植物を観察するとともに、フィールドワーク内で触れた植物を用いた和歌づくり・発表を行いました。

植物の観察や生態の学習をはじめとした今回のフィールドワークを通して、遠く時代の離れた人々が、今の私が見ているものと同じ花、木、草から何を感じ取りどう表現したのかについて、生物学と文学の二つの視点から考えるきっかけになりました。

また、短歌の上の句に『学んだ植物の名前』を入れて和歌をつくり交流したことで、従来の短歌に込められた感情の豊かさを感じ、これまでよりも植物をより身近に感じることができました。

次回の京都御所をはじめとしたフィールドワークも含めて、さらに植物との関係性を探究することで、今までとは異なる読み方ができるのではないかと思います。

「古来文学探究フィールドワーク」初日が無事終了しました。

最初に京都府立京都学・歴彩館の若林 正博氏より『古今和歌集』から約1100年後、『枕草子』から約1000年後、『徒然草』から約700年後の現在、かつてから見た未来人の私たちが過去の人びとの想いをどう受け止め、動植物を通じて何を伝えるのか、植物園から1000年のスケールで観察することを教えてくださいました。

次に日本生態系協会の岩井 大輔氏からは、上記3つの古来文学に登場する絶滅危惧種を含む植物たちが、今に伝える自然観について、「生態系サービス」、「生物多様性」「ネイチャーポジテイブ」など、現在の地球環境の課題をめぐる概念と共に解説してくださいました。

どちらも限られたお時間のなかで、今回の講義のため対象にフォーカスして頂き、分かりやすく解説して頂きました。1000年の文化を未来へつなぐ壮大な物語の始まりを感じて頂けたかと思います。皆さんのメモを取る姿、観察する仕草から、大変高い集中力を感じました。そして皆さんには、フィールドワークで感じたことを五・七・五で表現する俳句ワークショップを体験して頂きました。

何故、古来文学探究フィールドワークで植物や昆虫を観察し、それをきっかけに和歌を詠むことにしたのか?和歌や連歌の世界では、自然の移ろいや命の儚さ、季節感といったものが、心を映す鏡として大切にされてきたからです。

この自然への“まなざし”が、心を伝える詩を生み、他者とつながる感性を育てます。このような自然との対話が、和歌の本質であり、それは今日においても多くの示唆を与えてくれます。

さらに、皆さんにはこれから、自然と人の心をつなぐ古来の文学表現である「連歌」に挑戦していただきます。先日、皆さんに作っていただいた五・七・五の「上の句」に、他の方が七・七の「下の句」をつけるという形で、共作の文芸=連歌を体験していただきます。連歌は、古来より「座の文芸」とされ、古来より日本の文芸の本質は、「人の和に始まり、人の和に終わる」という共同性・相互性にあります。「座」とは単なる集まりではなく、たとえ孤独を自覚する者たちでも、日常を越えた次元で心を通わせ、生きる喜びを共有する場のことを指します。

一人ではなく、他の人と響き合いながら詩を紡ぐという、日本独特の文芸スタイルには、共感や想像力、そして自然への“まなざし”が求められます。共同性の中で共感するあらゆる「いのち」のあわいで生まれる芸術こそ、日本文化の真髄です。

次回、和菓子をつくるワークショップの後に、皆さんが仕上げた和歌を披露し合う小さなお茶会を予定しています。実は、茶の湯は和歌と深い関係で結ばれています。

最後にお茶とともに味わう和歌は、自然・人・心のつながりを感じるかけがえのない時間になることでしょう。どうぞ、感性の赴くままに詠み、仲間の句と心を交わしてください。皆さんの創造のひとときを、楽しみにしています。

古来の文学がつなごうとした、いつの時代も変わらないでいてほしい日本の美の価値は、未来にいる私たちへのメッセージです。この間、多くの和歌による日本文化の価値に触れてください。

「環境日本学」が伝える未来は皆さんが創るのです。